朱熹在闽北——《走遍中国—南平》电视解说词

作者:heppo 旅游资讯来源:旅游网 点击数: 更新时间:2009-11-6正是草长莺飞的时节,武夷山脚下五夫里镇的田间小路上,来了一批特殊的客人。他们都是研究中国传统文化的专家学者,刚刚开过一个学术研讨会后,特地来到古代理学大师朱熹曾经生活过的五夫里镇采风,乡间看到的一切都让他们感到既熟悉又新鲜。这些学者们没有想到,就在前方朱熹的故居紫阳楼,还会有一个意外的惊喜在等待着他们。利用吃午饭前的一点空隙时间,一位儒学专家向我们简单介绍了一下朱熹。

胡仲平(北京大学儒藏编纂中心学者):“朱熹是我国南宋时期伟大的思想家和学问家。他也是继孔子之后,我们国家最重要的儒家人物。他一生著述丰富,形成了一个博大精深的理学体系,对中国的社会,产生了全面的影响,这种影响一直到现在,还仍然保存着。”

朱熹七十多岁的辉煌一生,在福建省的武夷山一带度过了五十多个春秋,其中仅在五夫里这个小镇就居住了四十多年。可以说,正是武夷山的这一方水土,养育出了这位中国历史上的文化巨人。宾客们在饱览了五夫里镇迷人的景色之后,来到朱熹故居紫阳楼用餐。

姜立煌(武夷山市五夫里朱熹故居管理员):“有朋自远方来,不亦乐乎。”

本来以为只是一顿简单的午饭,让这些见多识广的学者们感到吃惊的是,端上来的竟然会是一大桌如此丰盛的朱子家宴。

姜立煌(武夷山市五夫里朱熹故居管理员):“第一道菜就是太极翡翠丝,第二道菜就是太极鱼,第三道菜是那个方塘珍珠,第四道菜是方塘游龙,第五道菜是方塘金秋。”

作为一个饱读诗书的大儒,中国历史上的思想文化巨人,过去胡仲平一直以为朱熹是个远离生活的书呆子。出乎他的意料之外,朱熹原来还是一个如此热爱生活的人,就连他家里的日常饭菜也蕴涵着深刻的寓意。

姜立煌(武夷山市五夫里朱熹故居管理员):“这一道是文公菜。文公呢,就是朱熹,后世很多皇帝都封他为朱文公。因为这道菜当年是他所创的,所以一半是为了纪念他,把这一道菜叫文公菜。这道菜的底下还赋予它一定的涵义在里面:他把下面铺上了一层花生,花生就是象征着祝你笔下生花,考试的时候对答如流,笔下生花。上面他撒上了一层青青的葱花,这个青就代表了你去考书以后高中,榜上有名,平步青云。然后这个上面有一颗红枣,就是祝你早日高中的意思。所以这道菜不仅赋予了朱熹为人师表,那种对学生弟子的体恤之情,也表达了这种儒家理念的致仕思想:读书就是要去致仕,致仕才可以去平天下。”

AnneshkaBrownStephenSklarow(武夷山学院教师):“朱子家宴,好看,好吃,有意义。”

眼前所发生的这一切,让博学多闻的专家学者们也感慨良多,朱熹作为一个古代大儒的刻板形象,在他们的心目中一下子变得鲜活起来。胡仲平敏锐地感觉到,就在这个古朴的五夫里镇,一定还遗留着这位思想巨人其它一些未曾解读的生活密码,他决定留下来多住几天。就是这么一个看似简单的决定,使得朱熹一些远不为人知的生活秘史,接二连三地浮出了水面。

现在我们看到的紫阳楼是按照过去的样式重新修建的。虽然是重建的故居,但布局设置却复原了朱熹在世时的模样,屋内通往二层的楼道口挂着一张厚厚的帘幕,平常的日子里,管理员是绝对不许一般人上楼的。

原来,楼上当年是闺房,也就是朱熹的几个女儿居住的地方。朱熹在世时提倡“存天理,灭人欲”,一般是不会轻易地让自己的女儿下楼与别人攀谈,让外人一窥姿容的。女儿们在闺房里寂寞的时候也只能推开窗户,远远地望一望楼下那喧嚣的景致。自从姜立煌当上了紫阳楼的管理员之后,他就再不让一般人上楼,小心翼翼地守护着朱熹老夫子这一块圣洁的领地,只有像胡仲平这样的贵客来到,才会被允许一窥帘幕后面的神秘世界。

那么,像朱熹这样的大学者,中国理学思想的集大成者,在一般人的心目中,所关心的应该是像宇宙天象与国家那样的大事,可为什么他连男女交往这样的世俗小事也要关心呢?

胡仲平随后考察到,在朱熹生活的南宋那样一个特殊的年代,曾经出现过一个非常严峻的历史局面:就连男女交往这样一家一户的小事,若积少成多,都有可能成为影响社稷稳定的大事。

就在朱熹出生的公元1130年,南宋建炎四年,大宋江山已经到了生死存亡的严峻关头。中原大地狼烟四起,北方的金兵南犯,仓皇南逃的宋王室在杭州建立了偏安政权,出现了宋金对峙的局面。是苟且求和,妥协投降,还是奋起抗金,收复中原,此时成为了朝野普遍关注的焦点。

而以宋高宗赵构为首的南宋统治者却沉醉于西子湖畔的歌舞声中,醉生梦死。当时的一位诗人以悲愤而又无奈的笔调写道“山外青山楼外楼,西湖歌舞几时休。暖风熏得游人醉,直把杭州作汴州。”(宋:林升)

世风萎靡不振,朝野礼崩乐坏,人欲横流。无论是挽国家于危亡,还是拯万民于水火,都迫切地需要进行道德的重建,精神信念的再造,重新建立强有力的生活规范和民族自信心。

胡仲平(北京大学儒藏编纂中心学者):“到了南宋的时候,国家又面临一个生存的危机。在这么一个大背景下,有很多思想家,力图给中华民族找一条新的出路。他们在学术上,开始重新对儒家思想进行反思跟总结。”

周东迁而(孔)夫子出,宋南渡而(朱)文公生。生逢乱世的朱熹,自幼便随家人四处避乱,受尽流离饥寒之苦,他的两个哥哥先后夭折,多难的国事和家境,使得朱熹幼小的心灵萌生

原创文章朱熹在闽北——《走遍中国—南平》电视解说词如转载,请注明:转载自旅游资讯网 原文地址:http://www.tripzx.com/Article/3951.htm

- 欧洲旅游

- 法国旅游

- 意大利旅游

- 非洲旅游

- 埃及旅游

- 俄罗斯旅游

- 南非旅游

- 香港旅游

- 日本旅游

- 台湾旅游

- 泰国旅游

- 韩国旅游

- 美国旅游

- 北京旅游

- 澳大利亚旅游

- 海南旅游

- 云南旅游

- 新西兰旅游

- 西藏旅游

- 商务考察

- 九寨沟旅游

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

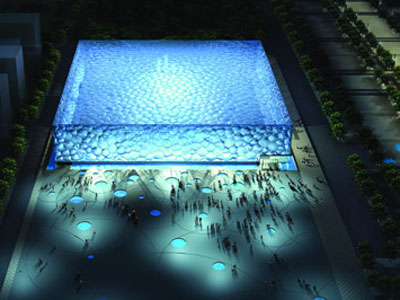

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

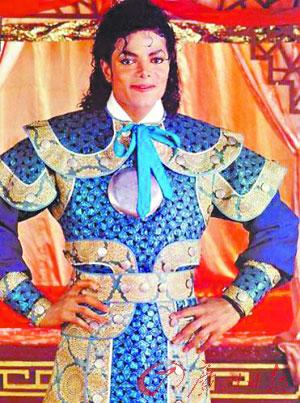

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- Agoda(雅高达)重磅推出2012东京

- Agoda(雅高达)推出圣诞节期间罗

- Agoda(雅高达)荣获由韩国旅游发

- Agoda(雅高达)与HotelPartner达

- Agoda(雅高达)倾情推介2011清

- Agoda(雅高达)与宿雾太平洋航

- Agoda(雅高达)与Cultuzz 数字媒

- Agoda(雅高达)推出为期三天的

- Agoda(雅高达)推出艺术酒店助

- Agoda(雅高达)热烈庆祝“十一

- Agoda(雅高达)倾情推介东京国际

- Agoda(雅高达)推出新加坡夜间

- 国家体育场-鸟巢介绍

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- 情人节最佳浪漫旅游城市

- 万众瞩目 2013巴黎时装周即将开

- Agoda.com联手新加坡航空公司推

- Agoda.com为电影爱好者推出特价

- Agoda.com推出iPad应用 酒店预

- Agoda.com宣布2012年金环奖获奖

- Agoda.com为「亚洲万里通」会员

- Agoda.com推出布达佩斯冬节特惠

- 在马尔代夫沉没之前去看绝世美

- agoda.com推出超值优惠 点亮泰

- 泰国航空公司联手adoga.com推出

- agoda.com推出第112届广交会特

- Agoda.com推出台湾十大主题酒店

copyright © 2007-2009 www.tripzx.com online services. all rights reserved. 京ICP备10004586号

Template designed by heppo. Optimized for 1024x768 to Firefox, MS-IE6 IE7.