海南等地旅客拒绝登机事件凸显民航服务软肋

作者:heppo 旅游资讯来源:旅游网 点击数: 更新时间:2010-9-15

新华网海南频道8月5日电(记者 王存福)对安全飞行条件有着严格要求的民航航班,出现延误本属正常。但因航班延误引发的航空公司与乘客之间的纠纷,正从投诉、索赔逐渐升级为拒绝登机、滞留机场。一系列拒绝登机事件背后,乘客不满民航服务的问题日渐显露出来。

旅客拒绝登机事件频发

2010年8月3日,因三亚天气原因,首都航空公司杭州飞三亚JD5164次航班凌晨0点40分备降海口美兰机场。上午8点30分,飞机从海口起飞前往三亚时,15名旅客因不满航空公司服务态度拒绝登机,要求航空公司给出说法。经过近5小时的交涉,航空公司将海口至三亚机票款退还旅客,同时派大巴免费送其到三亚机场。来自浙江绍兴的旅客边国权表示,飞机备降美兰机场后,航空公司未能及时和他们沟通,也未及时反馈航班延误信息。“飞机停留机场期间,没人给我们食物,也不让我们下飞机,我们都不知道到底发生了什么事,他们一直欺骗我们说正在跟空管部门沟通!”来自江西南昌的旅客王品对航空公司对旅客不闻不问的态度十分不满,“我们后来也想登机,可飞机已经起飞了。为什么平时只有我们等飞机,飞机就不能等等我们?他们这是明显的‘甩客’!”

无独有偶,前段时间网上流传的一段某航空公司地勤人员因航班延误向乘客连续下跪致歉却遭旅客断然拒绝的视频,曾引发很大争议。类似事件不断见诸媒体:8月2日,从广州飞往重庆的川航3U8742次航班的乘客因不满服务而拒绝登机,航空公司不得不给每人赔偿100元;8月1日凌晨,国航1538次航班因机场流量控制等原因取消,几十名旅客堵住南京机场10个安检通道,机场只能使用国际航线安检通道疏散旅客,国航南京运营部为此给旅客发放书面道歉,赔偿每位旅客600元;7月27日下午,从南宁飞往深圳的CZ3273航班由于深圳机场航班密集、受流量控制被迫延后,后因天气原因,航班起飞时间再次推延,包括一名孕妇在内的17名旅客围缠谩骂工作人员并要求赔偿,称不赔偿拒不登机,并从隔离区候机处冲出,到航空公司柜台前拍打、叫骂。

此类因航班延误或取消导致旅客拒绝登机事件不胜枚举。公众历来把民航服务作为服务业的标杆,一旦认为服务水平最高的民航服务出现问题,旅客心理落差较大,往往会出现一些过激行为。部分旅客表示,无论航班因何种原因延误或取消,都不应改变民航为旅客提供优质服务的宗旨。

民航服务尚需技术手段支持

沟通不畅导致矛盾升级

中国民航中南地区空中交通管理局海南分局原局长陈超分析称,旅客拒绝登机背后的原因很多,从经济角度来看,航空公司每架飞机每小时都存在运营成本,飞机只有正点飞行,才能创造最大效益。因此,从这个层面看,航空公司和乘客的利益是一致的,大家都希望航班能够正点到达。目前,对航班飞行环境进行精确判断仍较为困难。判断航班何时能够起飞与气象预报能力和机场跑道起飞能力等配置条件密切相关,但天气环境变幻莫测,给气象预报带来一定困难,特别是天气突变往往会导致航班一再延误;同时,机场跑道有限的起飞能力也经常影响延误航班的再次起飞。

“屡发的旅客拒绝登机事件也许击中了民航服务的软肋。”陈超说。在当前管理体制下,飞行信息传达的路径一般是:各方判断信息汇总—空管部门—航空公司—旅客。航班延误情况下,航空公司也往往在等待空管部门给出指令,而空管部门亦需要其他方面的信息汇总进行判断。

陈超分析认为,信息传送中间环节多,可能导致旅客不能及时得到航班延误信息,旅客由此可能会产生被“抛弃”的感觉,认为自己的知情权受到侵犯,航空公司的服务态度太差,从而情绪激动,拒绝登机,导致航空公司一直担当“被告”角色,逐渐也会产生抵触情绪。长此以往,便会形成恶性循环。

此外,由于缺乏公平、透明、高效的责任认定与补偿机制,航班延误后,本来就损失不小的航空公司想尽量降低代价,乘客则怀疑航空公司的诚信,一定程度上使延误频频演变成激烈对抗。

旅客需理智面对航班延误

航空公司应完善责任认定与补偿机制

尽管航班延误事件频发,引发的旅客拒绝登机事件也日渐增多,但屡现的旅客与航空公司之间的矛盾甚至冲突事件似乎并未刺痛民航企业的神经,目前仍没有一家机构采取完整的措施来杜绝此类事件发生。

2004年6月民航总局出台《对国内航空公司因自身原因造成航班延误给予旅客经济补偿的指导意见(试行)》,其中规定航空公司因自身原因造成航班延误,除按照《中国民用航空旅客、行李国内运输规则》的有关规定,做好航班不正常情况下的服务工作之外,还应根据航班延误4小时(含)以上不超过8小时、延误8小时(含)以上等不同延误时间的实际情况,对旅客进行经济补偿。

海南航空公司一名工作人员表示,《指导意见》顾名思义只是指导,并不是统一的“民航延误航班赔偿标准”,实际操作中,具体补偿标准由各航空公司自行确定。《指导意见》对“自身原因”这一概念没有进行准确界定,航空公司和旅客之间的纠纷由此频频发生。

该工作人员还表示,按照有关规定,如果旅客拒绝登机,所拖延时间并不计算在补偿范围之内,但是一些航空企业还是会从以人为本的角度对旅客进行安慰性补偿。一般情况下,如果部分旅客拒绝登

原创文章海南等地旅客拒绝登机事件凸显民航服务软肋如转载,请注明:转载自旅游资讯网 原文地址:http://www.tripzx.com/Article/8011.htm

- 欧洲旅游

- 法国旅游

- 意大利旅游

- 非洲旅游

- 埃及旅游

- 俄罗斯旅游

- 南非旅游

- 香港旅游

- 日本旅游

- 台湾旅游

- 泰国旅游

- 韩国旅游

- 美国旅游

- 北京旅游

- 澳大利亚旅游

- 海南旅游

- 云南旅游

- 新西兰旅游

- 西藏旅游

- 商务考察

- 九寨沟旅游

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

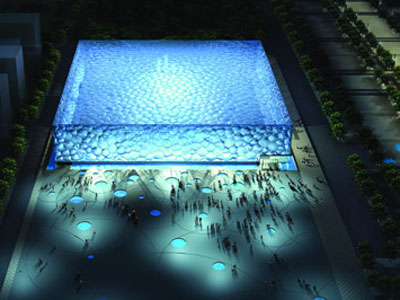

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

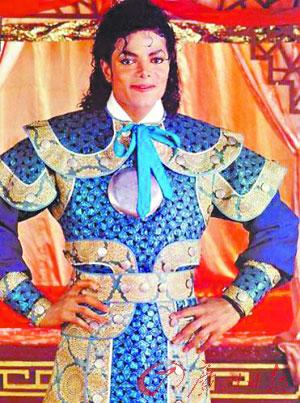

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- Agoda(雅高达)重磅推出2012东京

- Agoda(雅高达)推出圣诞节期间罗

- Agoda(雅高达)荣获由韩国旅游发

- Agoda(雅高达)与HotelPartner达

- Agoda(雅高达)倾情推介2011清

- Agoda(雅高达)与宿雾太平洋航

- Agoda(雅高达)与Cultuzz 数字媒

- Agoda(雅高达)推出为期三天的

- Agoda(雅高达)推出艺术酒店助

- Agoda(雅高达)热烈庆祝“十一

- Agoda(雅高达)倾情推介东京国际

- Agoda(雅高达)推出新加坡夜间

- 国家体育场-鸟巢介绍

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- 情人节最佳浪漫旅游城市

- 万众瞩目 2013巴黎时装周即将开

- Agoda.com联手新加坡航空公司推

- Agoda.com为电影爱好者推出特价

- Agoda.com推出iPad应用 酒店预

- Agoda.com宣布2012年金环奖获奖

- Agoda.com为「亚洲万里通」会员

- Agoda.com推出布达佩斯冬节特惠

- 在马尔代夫沉没之前去看绝世美

- agoda.com推出超值优惠 点亮泰

- 泰国航空公司联手adoga.com推出

- agoda.com推出第112届广交会特

- Agoda.com推出台湾十大主题酒店

copyright © 2007-2009 www.tripzx.com online services. all rights reserved. 京ICP备10004586号

Template designed by heppo. Optimized for 1024x768 to Firefox, MS-IE6 IE7.