实现文化与旅游有机结合 提高旅游产业核心竞争力

作者:heppo 旅游资讯来源:旅游网 点击数: 更新时间:2010-9-8(一)防城港市旅游资源中的文化元素与旅游开发利用情况

防城港市是我国西部地区唯一的一个既沿边又沿海的地级市,旅游资源结构多样,层次丰富。以边山海为主要特色的自然旅游资源丰富多样;承载边塞海防历史的人文旅游资源积沉厚重;汉、壮、京、瑶等各民族在长期发展过程中所形成的地方民俗文化也颇具特色,令人赏心悦目。以史前人类活动场所、史前恐龙文化和社会经济活动遗址遗迹为主要内容的人类活动遗址;以民族特色为表达方式的传统与乡土建筑、宗教与祭祀活动场所;发生在这块土地上的重要的历史人物和事件所体现的深厚的文化底蕴以及地域特色的民间节庆、民间礼仪、特色服饰、民间演艺及赛事更是绚丽多姿、风情浓郁。防城港市旅游资源丰富多彩,极富魅力,为防城港市旅游的开发提供了宽广的发展潜力与空间。以边山海为主要特色的自然旅游资源开发为江山半岛旅游度假区、京岛风景名胜区、十万大山国家森林公园旅游区等,人文旅游资源、地方民俗文化也得到了一定的利用和开发。主要表现在以下几个方面:

一是提升旅游精品的文化内涵和旅游价值有突破。继续推出和完善边境跨国游、民族风情游、生态休闲游等原有的特色旅游产品,通过赋予其当地历史文化元素等方式,更加凸显防城港本土特色,提升文化内涵和旅游价值。重点打造防城港京族哈节、国际龙舟节、十万大山原始森林旅游节、防城港市金花茶节等旅游文化节庆品牌。

二是旅游景区及其建设定位更突出了文化的特色。《防城港市建设国际滨海旅游胜地行动方案》,明确了重点打造的十大旅游景区及其建设定位、各旅游景区近期、中期和远期的建设目标。

三是特色旅游商品开始进入市场。东兴市主要有东兴三宝(“红姑娘”红薯、风吹饼、京族粉丝)、红玉米、红芋头、红花生;防城有肉桂、八角、金花茶、火龙果;上思有上思三香(香糯、香猪、香菇);另外,还有水产品及制品,白龙珍珠、芒编、红木雕刻等传统手工艺品。

四是民俗文化的挖掘有所动作。九龙潭景区是防城港市近年来利用民俗文化元素成功打造的旅游景区,大板瑶民俗文化与景区建设融为一体,大板瑶民俗风情浓郁,民俗文化特色鲜明,有独特的文化魅力。

(二)现阶段防城港市旅游产业和文化的结合相对滞后

主要存在以下问题:

1.旅游产品的开发还处在初级阶段。主要是以资源导向为主,即“有什么资源就开发什么产品”,旅游产品单一,全市目前已形成市场规模的只有观光旅游产品,休闲度假旅游,民俗旅游、文化旅游刚刚起步,本地文化没有深入挖掘出来成为旅游产品。旅游产品的设计缺少规模化的集约效应。

2.旅游产品多以观光型为主、山水旅游品质有待提升。

要将自然山水转化为旅游产品必须通过旅游开发这一文化手段来实现。该市江山半岛旅游度假区、京岛风景名胜区、十万大山国家森林公园旅游区旅游产品的开发突出地表现为各地的旅游产品多以观光型为主,主要体现在传统旅游产品的设计与组合上,注重自然旅游资源的开发,对人文资源的开发明显不足,特别是对旅游资源的文化内涵挖掘不够,文化包装还处在初始阶段,缺少高品位、大规模、有鲜明特色的综合性旅游产品。

3.旅游业要素文化建设有待进一步提高。旅游业是一项涉及“吃、住、行、游、购、娱”六要素的综合性产业,其文化建设除抓好旅游资源文化内涵的挖掘外,还要抓好旅行社、旅游宾馆、旅游车船公司等企业、旅游目的地的文化建设,营造一种浓厚的文化氛围,借以提高旅游区的品位和档次。如作为主要接待的旅游饭店,其建筑文化、装潢文化、功能文化和服务文化的建设有待于进一步提高。

4.对旅游文化的理解和解读需进一步提高。旅游文化是创意文化,旅游文化的进步,取决于创意。旅游文化必须创新才会有生命力,才能显现市场价值,旅游的各要素在一定程度上反映和体现着对文化的运用,旅游产品的品位高低,反映了策划、规划、开发者对文化的理解。

5.旅游“节庆”的买方市场有待进一步培育。从经济发展的要求来说,办节庆,属于“文化搭台,经贸唱戏”,最终的归结点,还是在于产生经济效益,振兴地方经济。纵观该市几年来办的龙舟节、森林旅游节、哈节等文化旅游节,办得不错的,甚至是成功的,但从营销角度讲,还只是处在卖方市场上的产品。由于时间短及局限于某一物质文化或非物质文化主题,难以形成长期的效应,买方市场有待进一步培育。

(三)挖掘旅游资源中的文化元素,促进旅游产业发展的建议

1.对人文旅游资源进行文化解读。西湾风景区、港口文化旅游区、企沙工业生态旅游区、北仑河口旅游区、东兴国门旅游区、中越边境漂流群旅游区都具有丰富而深邃的文化内涵;只要略加开发就可以成为富有吸引力的旅游产品。

2.对山水旅游进行文化包装。通过挖掘一些地域文化,历史的或人文的,选择合适的手法进行文化包装,以添景、造景、理景等手法将自然与文化完美结合,赋予景区全新的文化内涵,达到提升山水旅游景区品质的目的,增强市场竞争力。

3.大力发展民俗文化旅游。民俗文化是人民大众的本真

原创文章实现文化与旅游有机结合 提高旅游产业核心竞争力如转载,请注明:转载自旅游资讯网 原文地址:http://www.tripzx.com/Article/4763.htm

- 欧洲旅游

- 法国旅游

- 意大利旅游

- 非洲旅游

- 埃及旅游

- 俄罗斯旅游

- 南非旅游

- 香港旅游

- 日本旅游

- 台湾旅游

- 泰国旅游

- 韩国旅游

- 美国旅游

- 北京旅游

- 澳大利亚旅游

- 海南旅游

- 云南旅游

- 新西兰旅游

- 西藏旅游

- 商务考察

- 九寨沟旅游

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

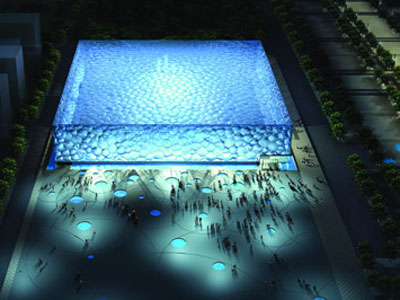

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

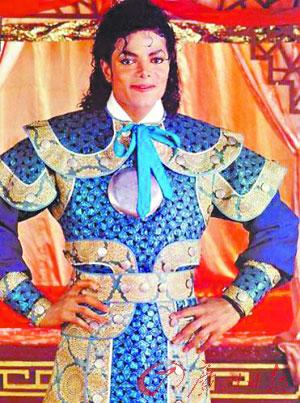

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- Agoda(雅高达)重磅推出2012东京

- Agoda(雅高达)推出圣诞节期间罗

- Agoda(雅高达)荣获由韩国旅游发

- Agoda(雅高达)与HotelPartner达

- Agoda(雅高达)倾情推介2011清

- Agoda(雅高达)与宿雾太平洋航

- Agoda(雅高达)与Cultuzz 数字媒

- Agoda(雅高达)推出为期三天的

- Agoda(雅高达)推出艺术酒店助

- Agoda(雅高达)热烈庆祝“十一

- Agoda(雅高达)倾情推介东京国际

- Agoda(雅高达)推出新加坡夜间

- 国家体育场-鸟巢介绍

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- 情人节最佳浪漫旅游城市

- 万众瞩目 2013巴黎时装周即将开

- Agoda.com联手新加坡航空公司推

- Agoda.com为电影爱好者推出特价

- Agoda.com推出iPad应用 酒店预

- Agoda.com宣布2012年金环奖获奖

- Agoda.com为「亚洲万里通」会员

- Agoda.com推出布达佩斯冬节特惠

- 在马尔代夫沉没之前去看绝世美

- agoda.com推出超值优惠 点亮泰

- 泰国航空公司联手adoga.com推出

- agoda.com推出第112届广交会特

- Agoda.com推出台湾十大主题酒店

copyright © 2007-2009 www.tripzx.com online services. all rights reserved. 京ICP备10004586号

Template designed by heppo. Optimized for 1024x768 to Firefox, MS-IE6 IE7.