福建加强水下文物保护力度 海底盗宝最高可罚50万

作者:heppo 旅游资讯来源:旅游网 点击数: 更新时间:2010-9-8福建省海岸线漫长,历史上就是“海上丝绸之路”的起点,在海上运输航线和众多的港湾中,有不同历史时期的各种沉船。自上世纪80年代初以来,水下文物被盗、哄抢、非法打捞的情况时有发生。8月2日,福建省人大常委会审议修订《福建省文物保护管理条例》,《水下文物的保护》单列一章。据了解,这在全国各省区市制定的地方性法规中尚属首次。

“海底珍宝”屡遭盗捞 出现“专业”盗捞团,曾一次追缴被盗文物3845件

福建省文化厅厅长宋闽旺介绍说,福建水下文物资源丰富,毗邻海域水下文物保护是福建省文物工作的一项重要任务,也是福建省文物工作的一个显著特点。

福建省文物局局长郑国珍介绍,福建沿海水下考古调查队去年3月下旬至9月中旬对福建省福州、莆田、泉州、漳州等沿海地区进行水下考古调查,取得了丰硕成果,不仅复查了一批以往发现的沉船遗址,而且新发现沉船遗址十余处,并采集了一批水下遗物。

但是,对这些“海底珍宝”,早有人虎视眈眈。上世纪80年代初,我国沿海地区已出现水下文物盗捞现象,并愈演愈烈,甚至出现有组织的“专业打捞”盗捞团伙。

2008年,公安边防部门在福建龙海破获的一起非法盗捞倒卖文物案,一次性就追缴从古沉船中偷偷打捞回来的文物共3845件,涉及宋、元、明、清及民国各个时期。

更令文物专家痛心的是,考古队员在水下拍摄的视频和照片中,沉船遗址周围往往散落着大量的瓷器碎片,同时有使用炸药爆破进行盗取水下文物的明显证据。近年来实施抢救性发掘的多处沉船遗址,包括“碗礁Ⅰ号”、“华光礁Ⅰ号”、“大练岛Ⅰ号”等,都遭到过不法分子的野蛮盗捞。

福建省人大常委会教科文卫工作委员会主任王豫生说:“近几年,不断有代表在省人代会上提出关于水下文物等文物保护方面的立法议案。”

各方责任一一明确 政府责无旁贷,群众举报有奖励

对于水下文物的保护,国务院1989年颁布的《水下文物保护管理条例》已经作了原则规定。在此基础上,修订的《福建省文物保护管理条例》,力图为水下文物保护制定更具操作性的法规。地方政府、文物行政主管部门、公安机关、基层组织、普通群众在保护水下文物中的责任,一一明确。

《水下文物的保护》一章中,首先明确:“县级以上地方人民政府应当依法做好水下文物的保护工作。”

根据新规定,任何单位和个人在水域作业、生产活动中,发现水下文物或者水下文物遗址,应当立即停止可能危及水下文物安全的作业、生产活动,保护现场并报告文物主管部门。

乡(镇)政府和村(居)民委员会作为一线单位,也被要求协助做好水下文物保护工作,及时报告水下文物保护情况。县级以上地方人民政府文物主管部门接到报告后,除遇有特殊情况外,应当在三日内赶到现场,并在七日内提出处理意见。

公安机关被明确赋予“对本省行政区域毗邻海域开展巡查,防范和查处涉及海域内的水下文物的违法犯罪行为”的职责。郑国珍说,海域上的水下文物分布广,地理位置比较偏僻,难以定点看守,文物主管部门条件不足,防范和打击盗捞一直以来主要依靠公安边防部门。“新规定明确了公安、文物等部门之间的协作机制。”

《福建省文物保护管理条例》还吸收基层群众意见,制定了举报和奖励制度。举报非法打捞、哄抢水下文物,破坏水下文物保护单位、水下文物遗址等行为属实的,可以给予奖励。

违法行为将获重罚 造成严重后果的,最高罚款五十万元以下

“对于非法打捞、哄抢水下文物,破坏水下文物保护单位、水下文物遗址的,不能只罚个两三万!”审议《福建省文物保护管理条例》时,福建省人大常委会不少委员呼吁:除了追缴文物,没收违法所得外,还要加大惩处力度。

经过审议,针对非法打捞等行为的罚款规定,由最初的“一万元以上五万元以下”更改为“五万元以上二十万元以下”;造成严重后果的,将处以罚款“二十

原创文章福建加强水下文物保护力度 海底盗宝最高可罚50万如转载,请注明:转载自旅游资讯网 原文地址:http://www.tripzx.com/Article/4293.htm

- 欧洲旅游

- 法国旅游

- 意大利旅游

- 非洲旅游

- 埃及旅游

- 俄罗斯旅游

- 南非旅游

- 香港旅游

- 日本旅游

- 台湾旅游

- 泰国旅游

- 韩国旅游

- 美国旅游

- 北京旅游

- 澳大利亚旅游

- 海南旅游

- 云南旅游

- 新西兰旅游

- 西藏旅游

- 商务考察

- 九寨沟旅游

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

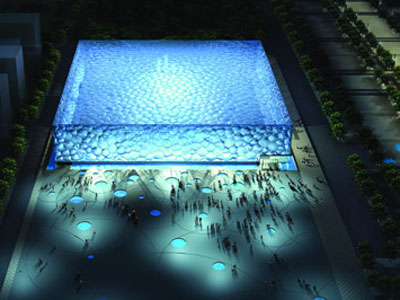

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

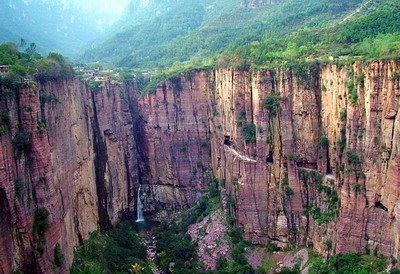

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

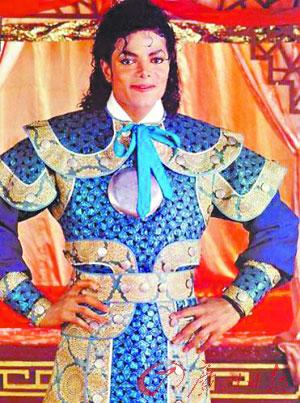

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- Agoda(雅高达)重磅推出2012东京

- Agoda(雅高达)推出圣诞节期间罗

- Agoda(雅高达)荣获由韩国旅游发

- Agoda(雅高达)与HotelPartner达

- Agoda(雅高达)倾情推介2011清

- Agoda(雅高达)与宿雾太平洋航

- Agoda(雅高达)与Cultuzz 数字媒

- Agoda(雅高达)推出为期三天的

- Agoda(雅高达)推出艺术酒店助

- Agoda(雅高达)热烈庆祝“十一

- Agoda(雅高达)倾情推介东京国际

- Agoda(雅高达)推出新加坡夜间

- 国家体育场-鸟巢介绍

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- 情人节最佳浪漫旅游城市

- 万众瞩目 2013巴黎时装周即将开

- Agoda.com联手新加坡航空公司推

- Agoda.com为电影爱好者推出特价

- Agoda.com推出iPad应用 酒店预

- Agoda.com宣布2012年金环奖获奖

- Agoda.com为「亚洲万里通」会员

- Agoda.com推出布达佩斯冬节特惠

- 在马尔代夫沉没之前去看绝世美

- agoda.com推出超值优惠 点亮泰

- 泰国航空公司联手adoga.com推出

- agoda.com推出第112届广交会特

- Agoda.com推出台湾十大主题酒店

copyright © 2007-2009 www.tripzx.com online services. all rights reserved. 京ICP备10004586号

Template designed by heppo. Optimized for 1024x768 to Firefox, MS-IE6 IE7.