湖南自助游岳阳楼游记

作者:heppo 国内旅游来源:旅游网 点击数: 更新时间:2010-9-16岳阳楼游记--湖南自助游

从武昌乘火车到岳阳,两个多小时的路程。再从火车打的十几分钟就来到此生心仪已久的江南三大名楼的最后一站——岳阳楼。三游滕王阁是因工作、访友、会议之便,两登黄鹤楼是得求学、求医之空。只有这岳阳楼是专为游览而来,或曰专为写这篇游记采集素材从遥远的中国第一大淡水湖鄱阳湖口来到这中国第二大淡水湖洞庭湖口,从两千多年历史的浔阳古城,来到另一两千多年历史的岳阳古城。

“洞庭天下水,岳阳天下楼”,首当其冲的自然是岳阳楼。

名满天下的岳阳楼它屹立于岳阳古城之上,背靠岳阳城,俯瞰洞庭湖,遥对君山岛,北枕万里长江,南望三湘四水,登楼远眺,一碧无垠,白帆点点,云影波光,气象万千。岳阳楼始建于公元220年前后,距今已有1700多年历史,其前身相传为三国时期东吴大将鲁肃的“阅军楼”,西晋南北朝时称“巴陵城楼”,初唐时,称为“南楼”,唐开元四年(公元七一六年)中书令张说驻守岳州,把这个楼大加修葺,并定名为“岳阳楼”。大诗人李白也为岳阳楼写过联句:“水天一色;风月无边”,历史上的诗人如杜甫、韩愈、刘禹锡、白居易、李商隐等均前来登临览胜,留下了不少名篇佳作,使岳阳楼闻名遐迩。公元1045年(北宋庆历四年)春,滕子京重修岳阳楼,宋代著名文学家范仲淹写下了千古传诵的《岳阳楼记》,更使岳阳楼名扬天下。

岳阳楼建筑宏伟,统观威武雄壮,金碧辉煌。整个楼体结构造型端庄,工艺精巧,其建筑和风格可概括为“纯木、四柱、三层、飞檐”。岳阳楼主楼平面呈长方形,宽17.24米,深14.54米,主楼3层,楼高19.72米。中间以4根楠木大柱承负全楼重量,再用12根圆木柱子支撑2楼,外以12根梓木檐柱,顶起飞檐,飞檐与屋顶用伞型架传载负荷,如意斗拱、层叠相对,拱托楼顶,彼此牵制,结为整体,全楼梁、柱、檩、椽全靠榫头衔接,相互咬合,稳如磐石。其建筑的另一特色,是楼顶的形状酷似一顶将军头盔,既雄伟又不同于一般:12个飞檐,檐牙高啄(似鸟嘴在高空啄食),飞檐尖端饰以龙凤,昂首翘尾即欲腾飞,曲线流畅,陡而复翘,宛如古代武士的头盔,名叫盔顶。盔顶下的如意斗拱,状如蜂窝玲珑剔透。屋顶为黄色琉璃瓦,金碧辉煌。岳阳楼造型奇特,可谓匠心独运,充分显示了我国古代建筑艺术的独特风格和辉煌成就,与武昌黄鹤楼、南昌滕王阁、登州蓬莱阁并称为中国四大名楼,驰名中外。

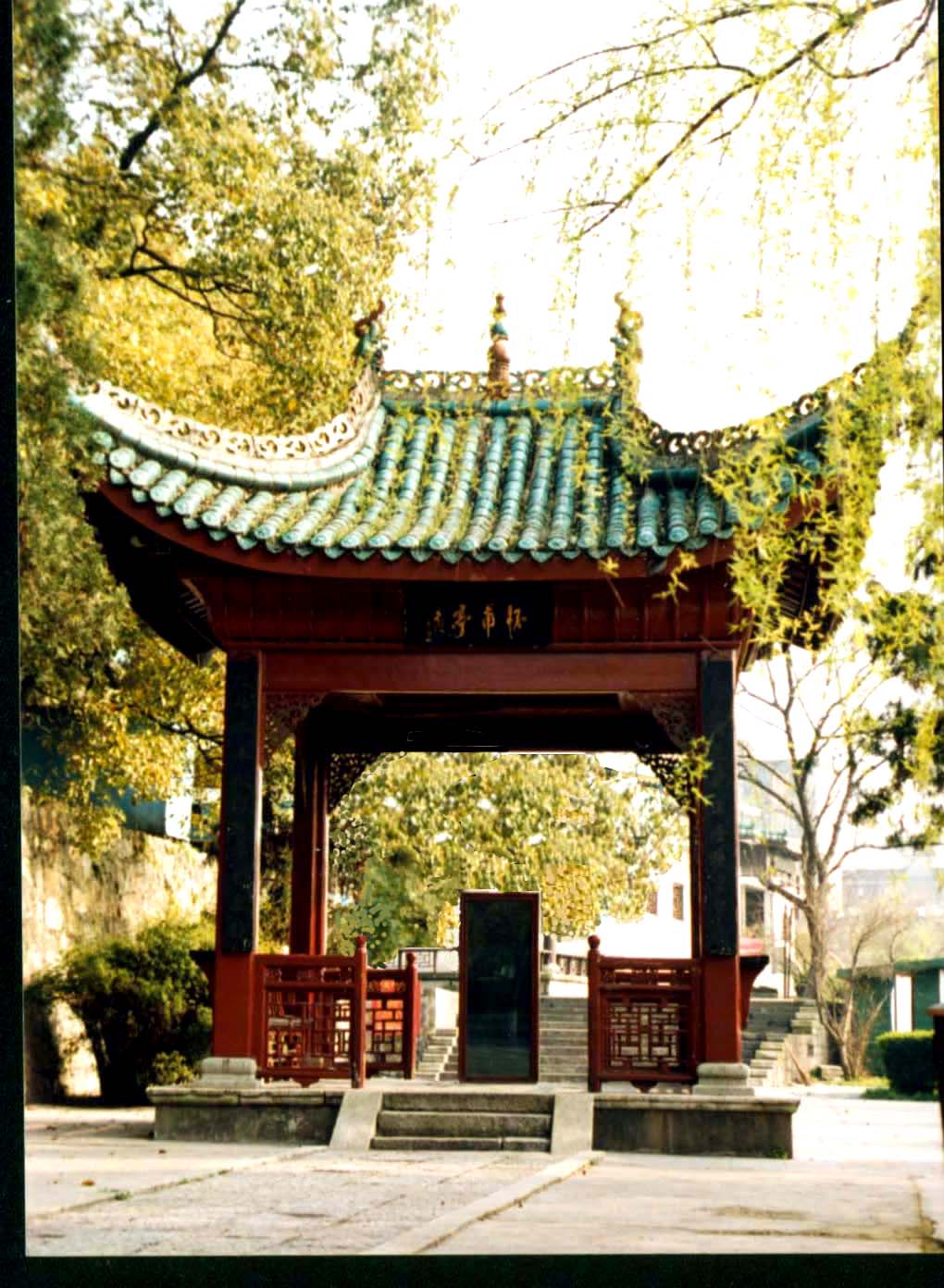

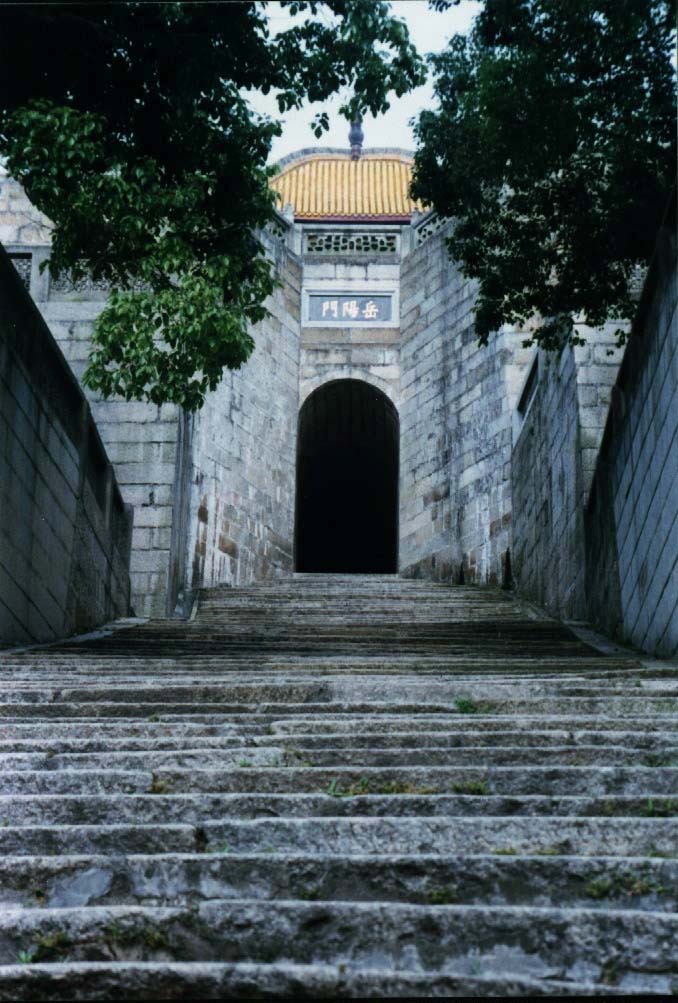

来到岳阳楼公园门口,首先映入眼帘的是一幅黑底蓝字对联“洞庭天下水,岳阳天下楼”。它高度概括了风光秀丽的洞庭水和千古名楼的景观。穿过古老高大的城门,门上大书“岳阳门”,据传是三国时代吴国鲁肃检阅水师的地方。登楼四望,八百里洞庭奔来眼底,三千年故国烟水苍茫,孤帆点点,群山隐隐,范仲淹《岳阳楼记》的意境如展画而读,不到此境,难会此情!

宋人黄山谷有诗:“未到江南先一笑,岳阳楼上对君山”,可见楼山相映成趣,只可惜今日烟雾迷茫,此景此情不可尽得矣。面对一望无际、浩瀚开阔的水面,似见当年樯桅林立,旌旗翻滚,战云奔腾;似闻当年画角呜咽,战鼓催人,马嘶人啸,真感到“金戈铁马,气吞万里似虎”的磅礴气势。楼下的沙滩上,有三具枷锁形状的铁制物品,重达1500斤,据说是东吴水师所用,而今作为千年沧桑的历史见证供人凭吊。因近年多有修复,岳阳楼名楼风范依然:青瓦素墙掩不住雕梁画柱,苍松翠竹更凸显飞檐塔顶。仿佛是对名楼的注解,岳阳楼的一、二楼上展示着不同书家书写的《岳阳楼记》,文如幽兰,笔走龙蛇,装点名湖胜楼,三楼则有毛主席手书杜甫名诗:“昔闻洞庭水,今上岳阳楼”篇,更抒发忧国爱民的宽广胸怀,旁有李白所题“水天一色,风月无边”条幅,愈见景以文传,文以景名

岳阳楼之胜并不专于画阁飞檐,洞庭湖的湖光山色先声夺人,引无数骚人墨客留下许多烩炙人口的千古吟咏:有“呼来风雨,招来神仙,诗酒重逢应识我;流尽兴亡,淘尽豪杰,江湖放荡此登临”的感慨,有“十五年胜地重游,云外神仙应识我;八百里长天一览,湖边风月最宜此”的描绘,“南极潇湘千里月,

原创文章湖南自助游岳阳楼游记如转载,请注明:转载自旅游资讯网 原文地址:http://www.tripzx.com/guoneilvyou/hunanlvyou/9485.htm

copyright © 2007-2009 www.tripzx.com online services. all rights reserved. 京ICP备10004586号

Template designed by heppo. Optimized for 1024x768 to Firefox, MS-IE6 IE7.