打造低碳旅游业态新亮点

作者:heppo 旅游资讯来源:旅游网 点击数: 更新时间:2010-9-12尽管旅游与其他产业活动相比资源消耗、污染排放及对自然生态系统的干扰都较少,但这并不表示旅游业是“零碳排放”产业。由于高度的产业关联性并伴随其产业规模迅速扩张,旅游业整体也产生了大量的碳排放,对气候变化和生态环境的影响不可忽视。“十二五”期间,四川发展低碳旅游业态任重道远。

国务院关于加快发展旅游业的意见,将中国的旅游业跃升为战略性支柱产业,中国在不远的将来会成为第一旅游大国。从四川省的视野考量,2009年四川省旅游总收入、国内旅游收入、国内旅游人次数等三大指标,分别比2007年增长21%、23.1%、18.1%,均以较高增长幅度超过“5·12”汶川地震前的水平。发展旅游业尤其是低碳旅游业态无疑是“十二五”期间发挥四川省比较优势的战略性选择。

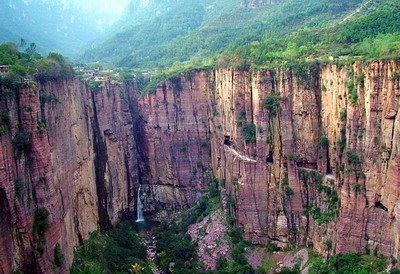

事实上,四川在低碳旅游实践上早已进行了卓有成效的探索。多年前,在九寨沟等旅游景区,禁止机动车进入,改以电瓶车代替,以减少二氧化碳排放量。九寨沟能够多年一直保持清澈见底的水,与其采用统一的环保大巴不无关系。在“十二五”期间,四川重构与发展低碳旅游业态,应按照科学发展观的要求,以统筹城乡为路径,着重在宾馆饭店、景区景点、绿色低碳的城乡一体化城市、绿色环保旅游企业和游客行为“五位一体”上根据各自不同的要求、目标与着力点,建立相应的制度安排。

——旅游景区:低碳旅游业态的“源头”。低碳旅游景区的首要方向是创建循环型、城乡统筹型旅游景区,即严格遵循循环经济“减量化、再利用、再循环”的“3R原则”,运用生态学规律指导旅游开发、旅游活动,在旅游资源开发和旅游活动中实现“资源—产品—再生资源”的闭环反馈式循环过程,把旅游景区清洁生产、旅游资源综合利用、旅游产品的生态设计和旅游者的可持续消费融为一体。就循环型低碳化景区的建设与发展而言,关键是要加大城乡统筹的力度,在A级景区评定标准、国家风景名胜区管理规范等基础上,逐步执行和推广国家标准、国际标准,并鼓励地方制定适合区域特点的地方标准,在景区创建中对资源开发利用、景区容量规模、景区智能化发展、配套设施环保化水平、清洁能源利用以及对游客的宣传教育等方面进行控制要求。

——餐饮酒店:低碳旅游业态的“抓手”。推进低碳绿色饭店发展已成为国际住宿业和餐饮业的新型经营方式。低碳绿色饭店是以可持续发展为理念,坚持清洁生产、倡导绿色消费,保护生态环境和合理使用资源的饭店。针对四川省餐饮酒店的现状,低碳绿色饭店应该突出四个“抓手”:一是制定由节能、环保、降耗、绿色服务(包括绿色采购)、绿色宣传及绿色营销等环节组成的“绿色”标准,并逐步示范、评定和推广;二是在建筑、供热、空调、照明、电器使用和水资源利用等方面采用低碳新技术与智能控制系统,充分利用太阳能、生物能、有机能等清洁能源;三是提升乡村酒店的硬件与服务软件水平;四是建立有利于节能减排的员工培训管理、客人宣传教育以及相应的激励制度安排,推行节俭化旅游消费,使游客获得更多的精神体验。

——绿色低碳的城乡一体化城市:低碳旅游业态的“平台”。绿色低碳的城乡一体化城市是在城乡一体化格局下,综合考虑低碳城市建设、低碳经济发展和旅游业低碳化发展的有机融合体,是未来旅游城市建设发展的方向。作为低碳旅游业态的“平台”的绿色低碳的城乡一体化城市,在宏观层面上,应大力推进包括城乡生产系统、流通服务系统、消费系统、社会系统、生态系统以及基础设施系统等在内的城乡系统的循环经济发展;在中观层面上,应倡导绿色低碳产业的发展,推广节能技术在各产业中的应用,调整城乡能源、交通和建筑结构向低碳化方向演进;微观层面上,要鼓励构建企业内部资源的循环体系,在支柱产业、重点行业和资源消耗大、环境污染严重的企业内推进微观循环经济。

——绿色环保旅游企业:低碳旅游业态的“纽带”。绿色环保旅游企业是指在经营和发展中采用开放式和循环式的绿色发展模式、倡导绿色消费理念,处理好旅游资源保护与开发利用的关系,在为社会提供绿色、舒适、安全的旅游产品同时,将经营过程中资源和能源消耗降至最低,从而实现社会、经济和生态效益“多赢”的现代旅游企业。绿色环保旅游企业发展应从以下三个方面着手:首先,应借鉴国际上较为成熟的相关认证标准,制定适宜我国旅游业发展的认证体系;其次,引导和激励企业绿色化发展,从树立环保意识、强化环保教育、开发绿色产品、进行绿色营销和树立绿色品牌等方面严格要求;最后,选择合适的标准进行相应评定,其过程主要是结合综合评价和现场认证,从而达到创建和推广绿色品牌的目的。

——游客行为矫正:低碳旅游业态的“角色转变”。旅游者是践行低碳旅游的“主角”。因此,我们应该以各种“寓教于旅”宣传手段,把旅游活动的碳排放情况告诉游客与公众,让大家知道,乘坐不同交通工具,碳排放会有什么区别;住酒店把冷气调高一度,能减少多少碳排放等等。只要游客掌握这些对称信息,其行为就可能发生改变,对过度碳排放行为就会有所收敛。倡导低碳旅游,还应扭转

原创文章打造低碳旅游业态新亮点如转载,请注明:转载自旅游资讯网 原文地址:http://www.tripzx.com/Article/6821.htm

- 欧洲旅游

- 法国旅游

- 意大利旅游

- 非洲旅游

- 埃及旅游

- 俄罗斯旅游

- 南非旅游

- 香港旅游

- 日本旅游

- 台湾旅游

- 泰国旅游

- 韩国旅游

- 美国旅游

- 北京旅游

- 澳大利亚旅游

- 海南旅游

- 云南旅游

- 新西兰旅游

- 西藏旅游

- 商务考察

- 九寨沟旅游

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

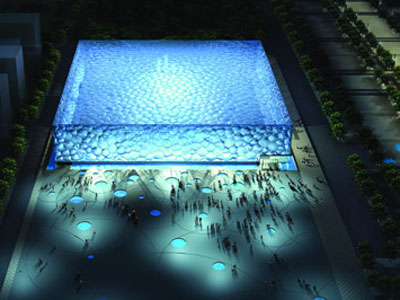

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

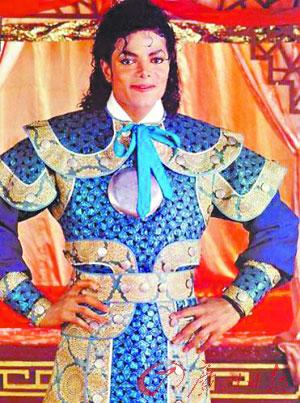

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- Agoda(雅高达)重磅推出2012东京

- Agoda(雅高达)推出圣诞节期间罗

- Agoda(雅高达)荣获由韩国旅游发

- Agoda(雅高达)与HotelPartner达

- Agoda(雅高达)倾情推介2011清

- Agoda(雅高达)与宿雾太平洋航

- Agoda(雅高达)与Cultuzz 数字媒

- Agoda(雅高达)推出为期三天的

- Agoda(雅高达)推出艺术酒店助

- Agoda(雅高达)热烈庆祝“十一

- Agoda(雅高达)倾情推介东京国际

- Agoda(雅高达)推出新加坡夜间

- 国家体育场-鸟巢介绍

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- 情人节最佳浪漫旅游城市

- 万众瞩目 2013巴黎时装周即将开

- Agoda.com联手新加坡航空公司推

- Agoda.com为电影爱好者推出特价

- Agoda.com推出iPad应用 酒店预

- Agoda.com宣布2012年金环奖获奖

- Agoda.com为「亚洲万里通」会员

- Agoda.com推出布达佩斯冬节特惠

- 在马尔代夫沉没之前去看绝世美

- agoda.com推出超值优惠 点亮泰

- 泰国航空公司联手adoga.com推出

- agoda.com推出第112届广交会特

- Agoda.com推出台湾十大主题酒店

copyright © 2007-2009 www.tripzx.com online services. all rights reserved. 京ICP备10004586号

Template designed by heppo. Optimized for 1024x768 to Firefox, MS-IE6 IE7.