世博激发的不应只是旅游热情

作者:heppo 旅游资讯来源:旅游网 点击数: 更新时间:2010-9-9举国关注的世博会在五一假期拉开帷幕,激发出国人的旅游热情,预计上海及周边地区出现游客“爆棚”现象将不出奇。但笔者以为,我们不应把目光仅仅放在世博带来多少旅游收入上,而是应多关注世博会那些看不见的长期效应上。激发国人的创新热情,促进我国制造业的升级转型,才是世博经济的精髓所在。

世博会以科技创新闻名。自工业革命以来,人类所取得的每一项重大科技发明,比如贝尔发明的电话机、莱特兄弟发明的飞机、奥的斯发明的升降梯等等,都是首先在世博会上亮相,然后迅速传播到世界各地,从而改变我们的生活。

世博会也为主办国和主办城市注入创新精神、创新活力,且不说欧美发达国家,以我们周边的日韩为例,韩国大田世博会结束后,原展览园区内迅速聚集大批韩国的科学研究机构,形成“大德科学园区”。日本借着1970年的大阪世博会,关西地区的产业进行了大幅度的结构调整,促成当今世界著名的“关西经济带”。

反观我国,创新不足成为我国经济发展的掣肘。山寨文化风气日盛,原创动力不足,一款苹果手机引来无数中国厂商模仿。中国的知识产权问题也常被国外所诟病,“中国制造”被某些国家形容为劣质产品的代名词。

由于重视创新,美国和欧洲成为了真正意义上的制造大国,他们掌握着制造业最高级的一部分:产品研发、销售和服务,而恰恰这三个领域是最赚钱的,这也是欧美国家的人不用工作也可以享受着高福利和高收入的原因。

当我们徜徉于世博各大展馆时,可否内心自问,哪些创新产品、创新理念出自我们?我们的技术和品牌哪一天能走出去?如果我们仅仅盯住世博期间参观人流带来的收益,永远只是跟踪和模仿别人的成果,缺乏我们自己的创新热情,我们的产业升级将永远停留在为别人代工的阶段,中国经济也将长期徘徊在国际分工的最低层。

原创文章世博激发的不应只是旅游热情如转载,请注明:转载自旅游资讯网 原文地址:http://www.tripzx.com/Article/5872.htm

看过此旅游资讯的网友同时还看了:

热点景区

- 欧洲旅游

- 法国旅游

- 意大利旅游

- 非洲旅游

- 埃及旅游

- 俄罗斯旅游

- 南非旅游

- 香港旅游

- 日本旅游

- 台湾旅游

- 泰国旅游

- 韩国旅游

- 美国旅游

- 北京旅游

- 澳大利亚旅游

- 海南旅游

- 云南旅游

- 新西兰旅游

- 西藏旅游

- 商务考察

- 九寨沟旅游

旅游资讯排行榜

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

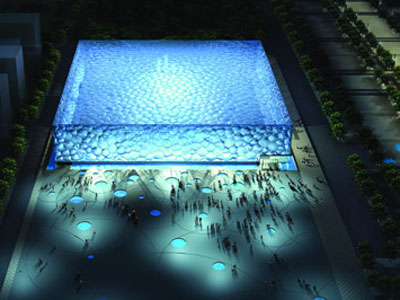

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

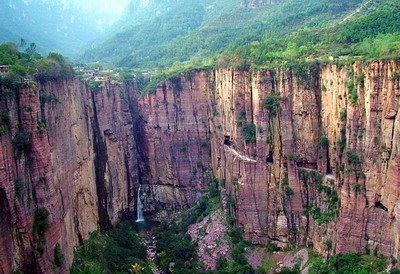

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

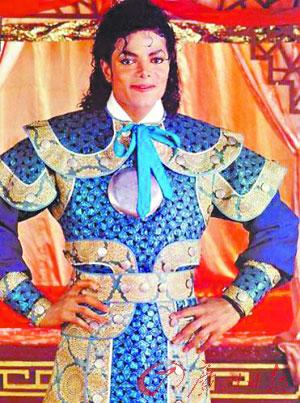

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- Agoda(雅高达)重磅推出2012东京

- Agoda(雅高达)推出圣诞节期间罗

- Agoda(雅高达)荣获由韩国旅游发

- Agoda(雅高达)与HotelPartner达

- Agoda(雅高达)倾情推介2011清

- Agoda(雅高达)与宿雾太平洋航

- Agoda(雅高达)与Cultuzz 数字媒

- Agoda(雅高达)推出为期三天的

- Agoda(雅高达)推出艺术酒店助

- Agoda(雅高达)热烈庆祝“十一

- Agoda(雅高达)倾情推介东京国际

- Agoda(雅高达)推出新加坡夜间

- 国家体育场-鸟巢介绍

最近更新的旅游资讯

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- 情人节最佳浪漫旅游城市

- 万众瞩目 2013巴黎时装周即将开

- Agoda.com联手新加坡航空公司推

- Agoda.com为电影爱好者推出特价

- Agoda.com推出iPad应用 酒店预

- Agoda.com宣布2012年金环奖获奖

- Agoda.com为「亚洲万里通」会员

- Agoda.com推出布达佩斯冬节特惠

- 在马尔代夫沉没之前去看绝世美

- agoda.com推出超值优惠 点亮泰

- 泰国航空公司联手adoga.com推出

- agoda.com推出第112届广交会特

- Agoda.com推出台湾十大主题酒店

版权所有:旅游资讯网 2009 未经授权禁止复制或建立镜像 【技术支持:张智伟】

copyright © 2007-2009 www.tripzx.com online services. all rights reserved. 京ICP备10004586号

Template designed by heppo. Optimized for 1024x768 to Firefox, MS-IE6 IE7.

copyright © 2007-2009 www.tripzx.com online services. all rights reserved. 京ICP备10004586号

Template designed by heppo. Optimized for 1024x768 to Firefox, MS-IE6 IE7.