广西上林民间“灯酒节”延续千年传统民俗

作者:heppo 旅游资讯来源:旅游网 点击数: 更新时间:2009-11-2农历正月十一过“灯酒节”是生活在广西南宁沿大明山一带,以壮族为主的民众延续了上千年的传统民俗。在今年的上林县“灯酒节”,记者有幸走访了几个正在过节的小村庄,亲身感受到其丰富有趣的各种民俗活动。

记者在上林县巷贤镇苏仁村石寨庄看到,家家户户为了迎接“灯酒节”,纷纷打扫门庭,张贴对联,挂上灯笼,包粽酿酒。在外地做生意的女老板石利华告诉记者,每年这个时候无论自己多忙,都要赶回家乡与亲人团聚;而在广东东莞打工的年轻人小石则笑着说,没有吃过灯酒,就不算过完年,一同打工的朋友早早催促我回厂,但还是得过了这个节才走。

据介绍,“灯酒节”当日,各村寨家家户户都要张灯结彩,表达对天地赐子赐福的感恩和对未来美好幸福生活的祈愿。上年新添丁的居民负责组织村民聚会,其中,生男孩的居民要给村社献一只羊,生女孩的居民要给村社献一只鸡。此外,各家各户也要筹集物资,共同举办这一年一度的团聚活动。

一位老人告诉记者,近年“灯酒节”部分传统文化已渐渐遗失,早年间,灯酒节祭社这一隆重的祭神仪式,须有专门的乐队击鼓并奏《福禄寿》,这一程序已流失多年。所幸今年经过当地人自发抢救挖掘,乐队乐手们经过重新编排又奏起了《福禄寿》,“如果再不抢救“灯酒节”这样的传统文化,恐怕几年后,晚辈只能在史书里知道“灯酒节”了。”

据了解,“灯酒”用壮文写就是“daeng couj”,连着读就是“daengjcouj”,当地壮族民众认为,家里添男丁是家族的荣耀,“灯”与“丁”在壮语中发音相近,后将其引申为“灯”,而“酒”历来是壮乡农村节庆祭祀必不可少的东西,由此逐渐形成了当地人传统节日“灯酒节”。

今年石寨庄的“灯酒节”不仅吸引了村外游客、青年“驴友”、媒体和民俗专家,记者在人群中还发现了不少外国友人。来自美国佛罗里达州的波比(音)是南宁一所大学的外教,在灯酒节这天,他不仅手舞足蹈“混”进舞狮子队伍中,与村民共舞,还尝了可口的“百家宴”。

同时,今年的“灯酒节”,上林县各乡村除了有舞狮、舞龙、山歌对唱晚会等传统节日喜庆文娱活动外,他们还借“灯酒”节宣传各种法律法规及组织“致富能人”传递技能等。白圩镇覃排社区马安村在“灯酒节”这一天,组织“养鱼大王”,传授网箱养鱼经验,使村民深受鼓舞,养鱼致富积极性更加高涨。

壮学研究权威专家、中央民族大学原副校长梁庭望教授认为,灯酒节最原始的意义落实在“灯”和“酒”上,而人们的喜庆又称“节”。因为灯酒节最初是壮族的节日,而因后来民族杂居,便成为以壮族为主不同民族共同庆祝的节日,这表现在节日中“壮”民族文化的延续与更新。“过去人们一直认为“灯酒节”这个节日是一个封建迷信活动,其实并非如此。现在的“灯酒节”已了兄弟团结、邻里和睦、互相尊重、互相帮助的重要传统活动。”

原创文章广西上林民间“灯酒节”延续千年传统民俗如转载,请注明:转载自旅游资讯网 原文地址:http://www.tripzx.com/Article/3853.htm

山东17省市景点大降价 开展“御寒”行动

春节国内游抢客战开锣 贺岁片成旅游最佳催化剂

“团队游”变身“半自由行” 春节旅游百变出行

1月1日起 从成都出境将不再问签证出处

- 欧洲旅游

- 法国旅游

- 意大利旅游

- 非洲旅游

- 埃及旅游

- 俄罗斯旅游

- 南非旅游

- 香港旅游

- 日本旅游

- 台湾旅游

- 泰国旅游

- 韩国旅游

- 美国旅游

- 北京旅游

- 澳大利亚旅游

- 海南旅游

- 云南旅游

- 新西兰旅游

- 西藏旅游

- 商务考察

- 九寨沟旅游

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

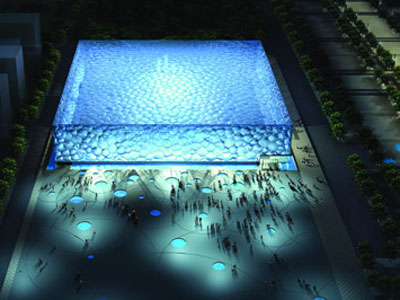

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

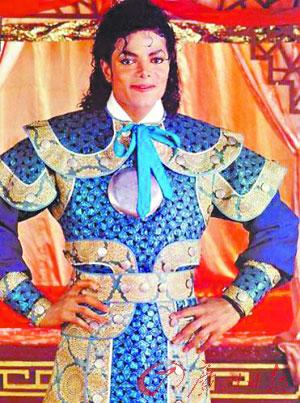

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- Agoda(雅高达)重磅推出2012东京

- Agoda(雅高达)推出圣诞节期间罗

- Agoda(雅高达)荣获由韩国旅游发

- Agoda(雅高达)与HotelPartner达

- Agoda(雅高达)倾情推介2011清

- Agoda(雅高达)与宿雾太平洋航

- Agoda(雅高达)与Cultuzz 数字媒

- Agoda(雅高达)推出为期三天的

- Agoda(雅高达)推出艺术酒店助

- Agoda(雅高达)热烈庆祝“十一

- Agoda(雅高达)倾情推介东京国际

- Agoda(雅高达)推出新加坡夜间

- 国家体育场-鸟巢介绍

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- 情人节最佳浪漫旅游城市

- 万众瞩目 2013巴黎时装周即将开

- Agoda.com联手新加坡航空公司推

- Agoda.com为电影爱好者推出特价

- Agoda.com推出iPad应用 酒店预

- Agoda.com宣布2012年金环奖获奖

- Agoda.com为「亚洲万里通」会员

- Agoda.com推出布达佩斯冬节特惠

- 在马尔代夫沉没之前去看绝世美

- agoda.com推出超值优惠 点亮泰

- 泰国航空公司联手adoga.com推出

- agoda.com推出第112届广交会特

- Agoda.com推出台湾十大主题酒店

copyright © 2007-2009 www.tripzx.com online services. all rights reserved. 京ICP备10004586号

Template designed by heppo. Optimized for 1024x768 to Firefox, MS-IE6 IE7.