地方借申遗捞政绩 遗址保护金不足门票收入10%

作者:heppo 旅游资讯来源:旅游网 点击数: 更新时间:2010-9-15以1997年“申遗”成功的山西“平遥古城”为例,门票收入从“申遗”成功当年的125万元增加到2008年的7500万元。旅游综合收入从1997年的1250万元增加到2008年的6.7亿元,旅游收入占当地GDP的比重从2007年的不到1%增长到2008年的13.91%。

而在1997年当选为世界文化遗产的云南丽江古城,申遗成功后游客数量连续多年年均增长10%以上。2009年旅游业收入88.66亿元,同比增长27.49%。旅游业对当地GDP的贡献率常年保持在50%以上。

专家观点:北京大学世界遗产研究中心主任谢凝高教授指出,世界自然和文化遗产具有不可复制和不可替代性。但在不良政绩观的驱动下,会出现“重申请轻保护”的现象,靠大搞旅游开发来换取经济利益。有这种急功近利的做法,即便申遗成功,一些世遗终将难逃被毁命运。

■ 相关新闻:非物质文化遗产被指“向钱看”

专家呼吁尽快立法保护非遗

据新华社电 在文化部日前举办的“中国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录项目保护论坛”上,与会专家批评将非物质文化遗产“物化”“GDP化”的倾向。

2009年,我国在“非遗”保护方面,特别是在向联合国“申遗”方面取得了很大成就:传统桑蚕丝织技艺等22个项目入选“人类非物质文化遗产代表作名录”,羌年等3个项目入选“急需保护的非物质文化遗产名录”。加上此前的昆曲等4项,我国目前共有29个项目入选。

民俗学家、国家非物质遗产专家委员会委员乌丙安呼吁,中国尽快出台非物质文化遗产保护的法律,做到有法可依,使保护“非遗”具有法律强制性。

他还对目前“非遗”保护中存在的“向钱看”问题表示严重担忧:“现在有些地方的泼水节天天泼,来一拨泼一拨,这么干挣钱,还有什么文化保护的意义。比如,拿非遗打造这个,打造那个,现在张飞故里在争,赵云故里在争,孙悟空‘故里’也在争,孟姜女哭倒的长城还在争……这些做法让我们的‘非遗’越来越受威胁。”

国家非物质遗产专家委员会委员祁庆富也对此类现象提出批评:“过节主要强调精神内涵,至于节日有什么经济效益那是附带来的。比如祭祖,不能说祭祖赚钱。我觉得现在将非物质文化遗产‘物化’‘GDP化’是很危险的倾向,要及早堵住,别让其泛滥。”(新京报 据新华社电)

原创文章地方借申遗捞政绩 遗址保护金不足门票收入10%如转载,请注明:转载自旅游资讯网 原文地址:http://www.tripzx.com/Article/7629.htm

- 欧洲旅游

- 法国旅游

- 意大利旅游

- 非洲旅游

- 埃及旅游

- 俄罗斯旅游

- 南非旅游

- 香港旅游

- 日本旅游

- 台湾旅游

- 泰国旅游

- 韩国旅游

- 美国旅游

- 北京旅游

- 澳大利亚旅游

- 海南旅游

- 云南旅游

- 新西兰旅游

- 西藏旅游

- 商务考察

- 九寨沟旅游

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

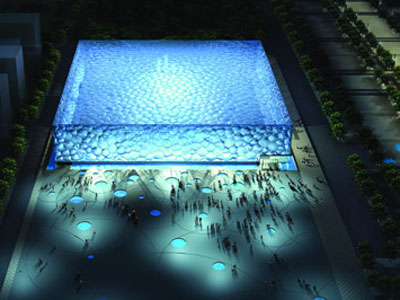

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

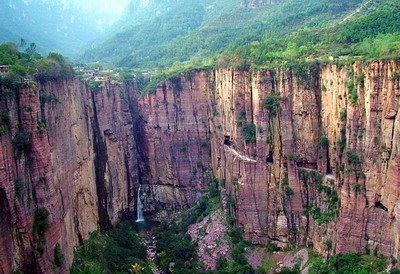

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

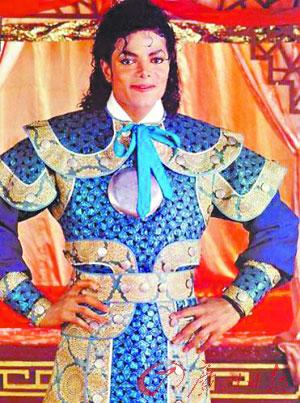

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- Agoda(雅高达)重磅推出2012东京

- Agoda(雅高达)推出圣诞节期间罗

- Agoda(雅高达)荣获由韩国旅游发

- Agoda(雅高达)与HotelPartner达

- Agoda(雅高达)倾情推介2011清

- Agoda(雅高达)与宿雾太平洋航

- Agoda(雅高达)与Cultuzz 数字媒

- Agoda(雅高达)推出为期三天的

- Agoda(雅高达)推出艺术酒店助

- Agoda(雅高达)热烈庆祝“十一

- Agoda(雅高达)倾情推介东京国际

- Agoda(雅高达)推出新加坡夜间

- 国家体育场-鸟巢介绍

- 2011年元旦旅游全攻略-2011年元

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- 情人节最佳浪漫旅游城市

- 万众瞩目 2013巴黎时装周即将开

- Agoda.com联手新加坡航空公司推

- Agoda.com为电影爱好者推出特价

- Agoda.com推出iPad应用 酒店预

- Agoda.com宣布2012年金环奖获奖

- Agoda.com为「亚洲万里通」会员

- Agoda.com推出布达佩斯冬节特惠

- 在马尔代夫沉没之前去看绝世美

- agoda.com推出超值优惠 点亮泰

- 泰国航空公司联手adoga.com推出

- agoda.com推出第112届广交会特

- Agoda.com推出台湾十大主题酒店

copyright © 2007-2009 www.tripzx.com online services. all rights reserved. 京ICP备10004586号

Template designed by heppo. Optimized for 1024x768 to Firefox, MS-IE6 IE7.