旅游中结“匾缘” 为护“宝贝”办展馆

作者:heppo 旅游资讯来源:旅游网 点击数: 更新时间:2010-10-20匾额是中国传统建筑中一个非常具有特色的组成部分,是建筑的“眼睛”。不夸张地说,每块匾都有一段记忆,每块匾都藏着一个故事,每块匾都有它独特的寓意。一块制作精美的牌匾融汉语言、书法、中国传统建筑、雕刻艺术于一体,是集思想性和艺术性于一身的综合艺术作品,故而成为许多人收藏的对象。在上犹县,就有两名匾额收藏爱好者,他们不仅痴迷匾额收藏,还在今年6月正式开办了全省数量最多、规模最大的私人客家匾额文化展览馆。

在展馆中正门上方“化流三郡”匾额,是明代一兵部尚书所制,可谓馆中之宝。

每块匾都有一段记忆,每块匾都藏着一个故事,每块匾都有独特的文化内涵。

旅游途中结“匾缘”

10月13日,记者来到上犹县客家匾额文化展览馆,一进馆内,一块块排列整齐的匾额立刻吸引了我们的注意。馆主陈文渊提到自己心爱的收藏,很快打开了话匣子。

说到和牌匾结缘,那是大约十年前,陈文渊经常和朋友去赣州各个县市旅游,逛得多了,各地精美的客家建筑令他沉醉。尤其是建筑上的花板木刻,深深地吸引了20多岁的陈文渊。迥异于现代建筑砖石水泥的质感、精细的雕工、描金的图案、立体的展示,一切都那么独特,令他怦然心动。于是,他和朋友黄国荣一起加入了牌匾收藏队伍。

由于所知不多,陈文渊的藏品从花板开始。随着对客家文化的不断深入了解,渐渐地,他发现客家匾额比花板更令自己心动,因为“每块匾额背后一定有一段历史,一个故事,每块匾额都高悬着中国传统文化”。令他感到遗憾的是,在外面旅游时,他看到很多书法精美的匾额都遭到漠视,有的被遗忘在老屋内,遭受风吹雨淋,开裂变色;有的被拆下当剁草的案板,或者改造成门板、晾晒东西的垫板……此情此景令陈文渊痛心不已。他决心把这些高悬的记忆买回家,好好保护起来,他的人生也因此翻开了新的一页。

有苦有乐说“匾藏”

陈文渊痴迷于“匾藏”是一件既耗体力又耗财力且吃力不讨好的事。在很多人眼中,他简直就是在买废旧木板。有一次,他看到一户人家的匾额,提出购买意愿,对方惊讶地问:“这个东西也有人要?”家人就更不支持了,眼见着他大把往外花钱,却不见这些东西给家人带来任何收益。更令家人不满的是,家里的空间都被他利用起来藏放匾额了。家里买了辆小车,本来是件开心事,但却要和匾额“抢”车库。“破木板”被他当成至宝,车库被他当成了匾额仓库,新车却被他毫不留情地“扔”出门外。小车多次被人划伤损坏,并非有钱人的他也心疼,但想到自己的“匾藏宝贝”,他咬咬牙忍了。和陈文渊共同收藏匾额的黄国荣,也是馆主之一,家人同样不理解他的爱好。黄国荣看见好的“宝贝”,就算省吃俭用也要买回来,妻子为此和他吵过好多回,但他不为所动。十年下来,陈文渊和黄国荣共同投入了100多万元收藏匾额。

陈文渊说,为了做通家人的思想工作,他想了很多办法。刚收藏花板时,他就给自己制订了几条原则,比如不能一口气将身上的余钱花光,不能因为收藏严重影响家庭开支。而当他将目标转移到匾额后,就毫不犹豫地把手中大部分花板转让给其他收藏爱好者。虽然转手所得不多,但家人心理得到部分平衡,抵触情绪也相对不再那么强烈。而且,他一有时间就会将匾额背后的故事讲给大家听。慢慢地,家人开始接受他热爱“匾藏”的事实。

“这些匾额在流转中也充满了故事。”陈文渊说,“比如一块‘鸿案德徵’匾,是由一名原国民党陆军一级上将送给一陈姓人家的。到了‘文革’时期,藏匾人既不想丢了匾,又不想让人发现,就把两旁关于赠匾人及受赠者情况的小字全铲了,仅留下四个大字。”历经岁月流转,该匾到了陈文渊手中,铲痕犹历历在目,他艰难地把字辨认出来,并郑重地在匾额旁加上了说明,让人们了解了该匾经历过怎样的历史。两人在收藏中发掘匾额的历史背景,人物故事,看着日渐丰盈的收藏,他们心中充满了快乐与自豪。

为护“宝贝”办展馆

近十年来,陈文渊和黄国荣共同收藏了350余块匾额。为了这些&

原创文章旅游中结“匾缘” 为护“宝贝”办展馆如转载,请注明:转载自旅游资讯网 原文地址:http://www.tripzx.com/Article/12293.htm

- 欧洲旅游

- 法国旅游

- 意大利旅游

- 非洲旅游

- 埃及旅游

- 俄罗斯旅游

- 南非旅游

- 香港旅游

- 日本旅游

- 台湾旅游

- 泰国旅游

- 韩国旅游

- 美国旅游

- 北京旅游

- 澳大利亚旅游

- 海南旅游

- 云南旅游

- 新西兰旅游

- 西藏旅游

- 商务考察

- 九寨沟旅游

- 中秋“十一”国内游线路已全面

- 假日消费刺激元旦游 价格便宜方

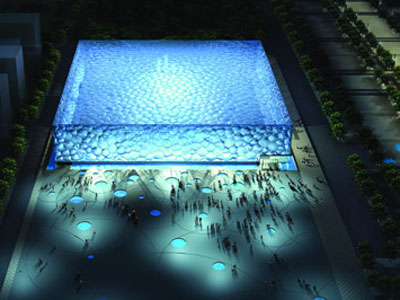

- 膜结构的完美体现——水立方

- 北京红叶最佳观赏地-十大

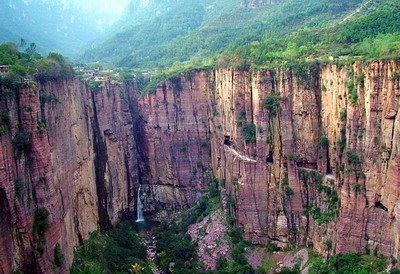

- 河南安阳:免费赠送1000万元旅

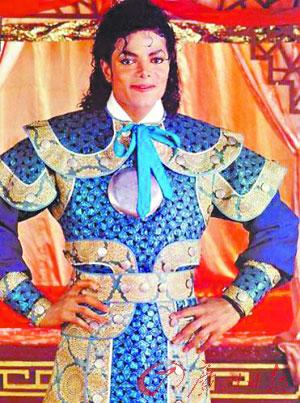

- 迈克尔-杰克逊广东旅游

- 两节世博亚运会又一次推高行业

- “刷卡旅游”将成最新时尚

- 第七届东亚国际旅游博览会拉下

- 四川游客中毒过5天 旅游安全漏

- 世界最长铁路隧道瑞士贯通 历1

- 南航开通昆士兰布里斯班 广州1

- 林芝航线已成为第二条进出藏黄

- 国际旅游岛房产发展论坛于10月

- 海南旅游公路发展规划编制正式

- 2010中国旅游规划生产力论坛在

- 深圳机场与德国机场集团签订合

- 中国在线旅游公司发展蒸蒸日上

- 酒店如何在线营销 成明年重点

- 第七届东亚国际旅游博览会于大

copyright © 2007-2009 www.tripzx.com online services. all rights reserved. 京ICP备10004586号

Template designed by heppo. Optimized for 1024x768 to Firefox, MS-IE6 IE7.